知財とリテラシー

リテラシーとは、英語の「literacy」を日本語表記したもので、意味は「文字を読み書きする能力」。これが転じて、現在では「情報や事象を正しく理解するとともに、それを適切に判断、運用することができる能力。」となっています。つまり、元来は単に識字力といった程度だったものが、理解力・判断力・表現力などを含む総合的な知性を表す言葉に変貌したわけです。最近よく耳にする「ネットリテラシー」や「メディアリテラシー」などは全て後者の意味で使われています。

以前はあまり一般の関心事ではなかった知財(知的財産)の世界も、いまではインターネットの普及に伴ってネットリテラシーやメディアリテラシーの脅威にされされています。特にSNSで発信された情報は、再発信(コピペも含む)の容易さ、発信者の著名性などによって、信憑性の有無に関わらず瞬く間に拡散していきます。今回の種苗法改正、ちょっと前の内外装デザインに関する意匠法改正、またちょくちょく炎上する商標登録の話題しかりです。

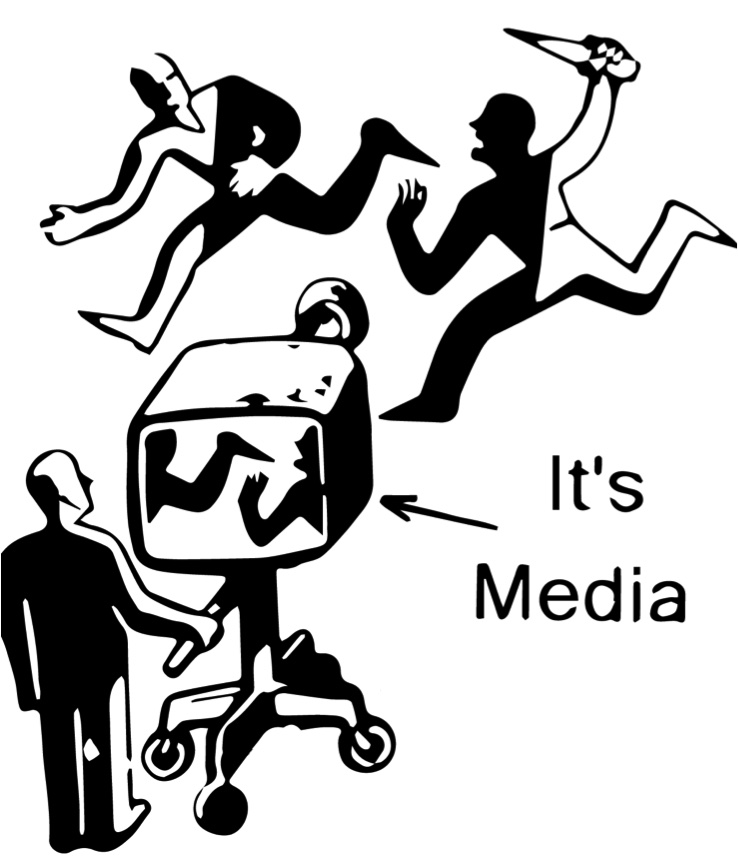

SNSなどで異様なまでに拡散される情報は、よく知られた風刺画のようなものと少し斜に構えて付き合った方がよいかもしれません。

知財に関するニュースや情報を正しく理解するために必要なこと

さて、SNSなどで拡散される知財の情報には、専門家の端くれである私の目から見ても、「ん?」と思うものや、明らかにミスリードするものなど怪しい情報がたくさん混じっています。これらの情報を峻別するためにはある程度の専門知識が必要になりますが、とりあえず次の2つのポイントを意識していればそう大きな間違いは起こらないでしょう。

第一に、商標法や種苗法などの知的財産関連法は、供給者と需要者の利害のバランスを図っている、ということ。

→供給者は権利を取得した業者であり、需要者はその業者から商品やサービスの提供を受ける消費者となります。知財情報に接した際には、「これは供給者と需要者のどちらに有利or不利なのか?」という視点が大事になります。なお有利不利も複合的な要因が絡み合ってきますので、表層的な判断は禁物です。現在のトレンドとしては供給者側(権利者側)に有利に傾いています。この傾向をプロパテントと呼びます。逆に需要者側有利はアンチパテント。

第二に、両者の利害のバランスを図りつつ、知財の創出と利用を促進することで、我が国の産業・文化の発展を目指している、ということ。

→知財関連法は、創作者(例えば商標権者、特許権者、育成権者など)の保護だけではなく利用者の便宜も図っていることはもっと注目されてもいいでしょう。知財関連法といえば、権利者以外の利用が制限される点ばかりが強調されますが、実はそれは単なる手段であって、真の目的は優れたアイデア・デザイン・芸術作品の普及にあります。優れた技術、品種、芸術作品の創作者には投資を回収する機会を与えるとともに、その成果を利用したい者には一定のルールのもとでその機会を与える。これにより創作者は生活が安定し、更なる創作意欲が湧くであろうし、利用者も他人の成果を正当に利用することでレベルが向上し、今度は自分が創作者となることもできるようになる。このような創作→利用→新たな創作というスパイラルにより日本の産業が底上げされるというロジックになります。

「パテントをオープンにしている企業もあるじゃないか」という声も聞こえてきそうですが、それは戦術論であってそのような企業も戦略的には知財を活用してちゃんと収益をあげています。