商標に歴史あり〜三ツ矢サイダーの名称の由来について

弁理士のところには名称に関する相談がよく持ちかけられます。

会社の名称、商品の名称、ウェブサイトの名称などなど。

そのときに必ずお尋ねする質問があります。

「名称の由来はなんですか?」

大方の予想がつくケースも多いのですが、なかには想像もできないような意外な意味や由来があったりして、好奇心を大いに刺激されます。

今回は、そんな名称の由来についてのお話。

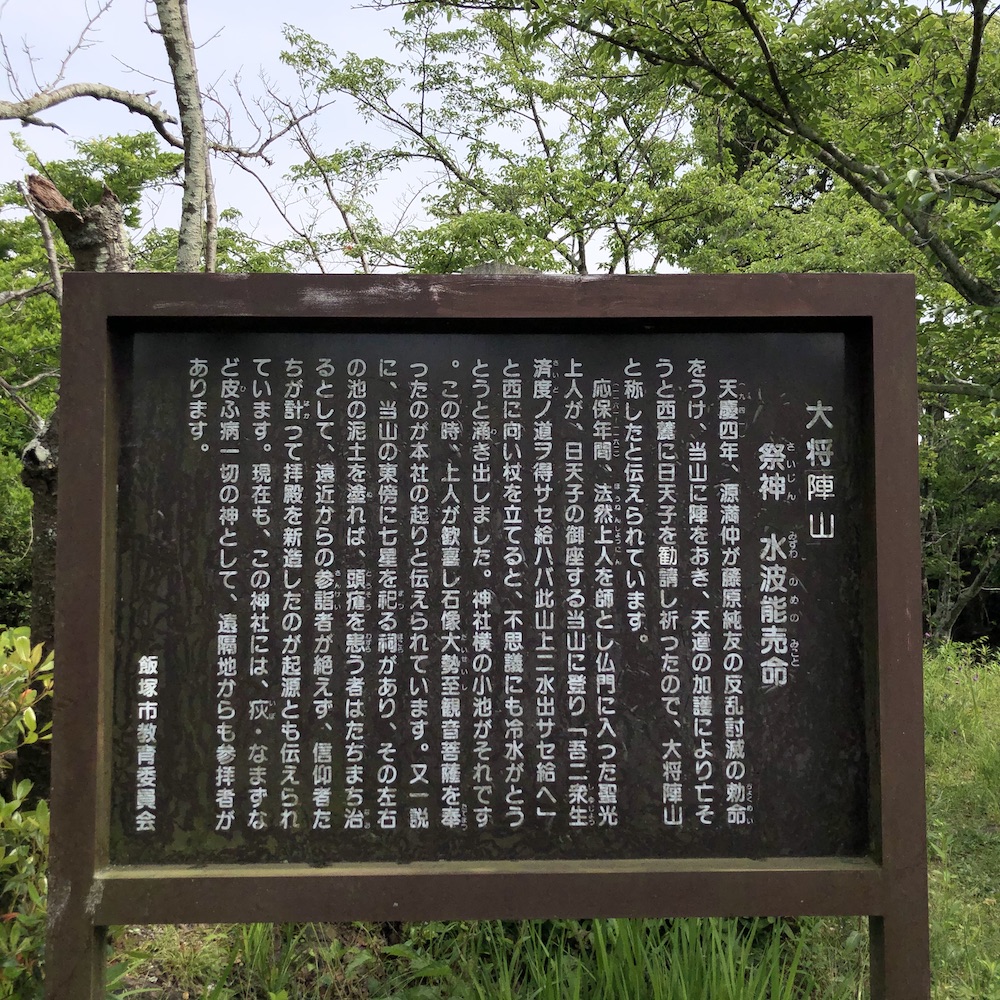

きっかけは先日訪れた「大将陣公園」の案内板です。大将陣公園は大将陣山(福岡県飯塚市)の山上にある風光明媚な公園です。公園の片隅に掲げられた案内板には『天慶4年、藤原純友討伐の勅命を受けた源満仲がこの山に陣を敷いた。』とありました。

平安末期〜鎌倉〜南北朝あたりの歴史が大好きな私は、この案内板の記述にちょっとした違和感を覚え、

「ん? 満仲? 純友を討伐したのは満仲の父の経基だったはず。」

帰宅後、改めて満仲について調べてみました。

少し前置きが長くなりましたが、このような経緯があって満仲について調べていたところ、ある有名な商標の由来が彼の故事にあったことがわかりました。

それは「三ツ矢サイダー」です。

商標『三ツ矢サイダー』の由来

以下、三ツ矢サイダーの製造元のアサヒ飲料株式会社のウェブサイトから引用。

”平安時代の中頃、源満仲(ミナモトノミツナカ)という武将がお城を作ろうと神社に祈りをささげたところ、「矢の落ちた所に作りなさい」とお告げがあり矢を放つと、多田沼の“九頭の龍(クズノリュウ)”に命中したそうです。そこで、満仲はここに城をかまえ、そのときに矢を探しあてた男に、三ツ矢の姓と三本の矢羽の紋が与えられました。また、あるとき満仲は鷹狩りに出て、偶然、近くの谷に湧く水で鷹が足の傷をなおして飛び立つのを目の当たりにしました。これが多田村平野の天然鉱泉でした。この平野が三ツ矢という姓の発祥の地で、明治時代にこの故事にならい湧き出ていた天然鉱泉を「三ツ矢平野水(ヒラノスイ)」と名付けて発売されたのがはじまりです。”

三ツ矢のロゴマークが最初に商標登録されたのは明治42年(1909年)。

同サイトによれば、このとき「三ツ矢」の他にも「ニツ矢」「四ツ矢」「五ツ矢」を商標登録したのだそうです。似たような商標が乱立するのを防ぐためだったのでしょう。「三ツ矢」ブランドに対する熱い思いを感じます。

現在の三ツ矢サーダーのパッケージには、三ツ矢のロゴの他にブクブクと湧き出す泡がデザインされていますが、この泡の数は9つ。これは満仲の放った矢が命中した龍の頭の数と一致します。

泡の数については公式サイトには特に記載されておらず、どなたかのブログに記載されていました。実際のところどうなんでしょうか?

満仲の三男、頼信は河内源氏の祖

源満仲は現在ではそれほど有名とは言えないかもしれませんが、実は源氏の有名どころのほとんどは満仲の子孫なのです。

八幡太郎義家、征夷大将軍頼朝、義経、鎮西八郎為朝、頼義といった名門河内源氏は満仲の三男である頼信を祖とします。